Augusto Montamat

Argentina04 de octubre de 2025Con el último movimiento oportunista de la mano de Grabois, el kirchnerismo logró lo que hace tanto tiempo buscaba y no conseguía: que La Libertad Avanza, un espacio de actitud tradicionalmente agresiva, tome una posición defensiva.

Augusto Montamat

Internacional09 de octubre de 2025Todos los 7 de octubre, la Cristiandad recuerda su gran victoria sobre el Imperio Otomano en la Batalla de Lepanto (1571), cuando Don Juan de Austria alzó la Cruz sobre el mar y paró los pies al islam que amenazaba Europa. Fue el día en que el rosario venció al alfanje, y el valor cristiano devolvió la esperanza al mundo.

Augusto Montamat

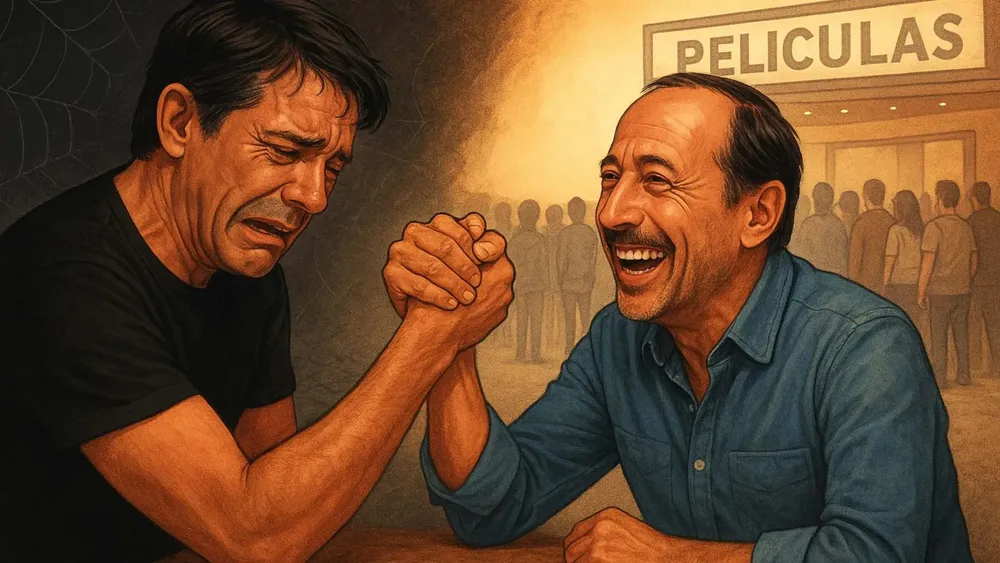

Argentina07 de noviembre de 2025Lamento que en una producción de alta calidad como lo es “Belén” (porque sí, creo que está muy bien lograda), se vean opacados los aspectos filmográficos, se omita la faceta artística y se reduzca el resultado (que podría ser aplaudido por diversas razones) a una mirada meramente ideológica, transformando todo el proyecto en un objetivo politizador.

Augusto Montamat

11 de noviembre de 2025La discusión sobre la libertad de expresión dejó de ser un debate académico para convertirse en uno de los campos de batalla centrales de nuestra época. Ya no se trata solamente de lo que se dice o se calla, sino de quién tiene el poder de decidirlo. Entre gobiernos que durante años se dedicaron a moldear el discurso público a fuerza de censura, pauta, carpetazos y policía ideológica, la llegada de Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿somos más libres a la hora de expresarnos, o seguimos atrapados en las mismas estructuras de control disfrazadas de democracia? Porque, más allá del ruido mediático, lo cierto es que ambos liderazgos rompieron un clima cultural que había convertido el silencio en norma y la corrección política en mandato. Y hoy, mientras algunos reaccionan con histeria ante ese cambio, vale la pena analizar si las libertades individuales están retrocediendo o, por primera vez en mucho tiempo, empezamos a recuperar terreno.